AARDVARK

それなりにヘヴィなハモンドが唸りまくりのハード・ロックで且つサイケな要素もある当時よくあったと思われる音。プログレファンも大喜びの音ですね。混沌に飲み込まれる大曲からリコーダーがいい味を出すフォーク的な曲、ロックなハモンドが暴れまわるラスト曲、この流れが最高にかっこいいです。まぁいかにも古めかしい音ではあるけど、ブリティッシュマイナー系としては意外に湿った感じがないのでわりと聴きやすいほうかな。

それなりにヘヴィなハモンドが唸りまくりのハード・ロックで且つサイケな要素もある当時よくあったと思われる音。プログレファンも大喜びの音ですね。混沌に飲み込まれる大曲からリコーダーがいい味を出すフォーク的な曲、ロックなハモンドが暴れまわるラスト曲、この流れが最高にかっこいいです。まぁいかにも古めかしい音ではあるけど、ブリティッシュマイナー系としては意外に湿った感じがないのでわりと聴きやすいほうかな。

シンフォニック・ロックとエレクトリック系プログレが入り混じる作品。前者はファンタジックでいい雰囲気も多く味わえるが、同時に音色にチープさを感じる部分もあるな。そういうとこに限ってメロディもベタベタでちょっと笑ってしまったり。でも極一部なので安心。後者は

1977年にレコーディングされるもお蔵入りになっていたというもの。キーボードはNICK MAGNUS。イギリスのマイナーバンドでも70年代後半ともなるとこういうサウンドになるのかと思ってしまうほど、ブルース色だったりガサツなロック臭がない純度100パーセントのインストシンフォです。基本的には繊細かつ雄大に繰り広げられるドラマ性が魅力の音楽で、コミカルだったり性急だったりするパートもその魅力を引き出すためのものという感じ。とってもいい作品です。アルバムラスト、爽やかな風がタイトル曲の一種独特な不穏なメロディに駆逐されるシーンが最高に好き。

ドンカスター出身だというバンドの『東方への旅』という邦題が付けられたアルバム。CD化に際しジャケや曲順などが変えられているみたい。

ポンプ・ロックと呼ばれたバンド群のひとつで、メロディアスで幻想的なロックを聴かせてくれます。いきなり「Peyote」なんて曲で始まるのでイラぬ方向に期待してしまうが、特にサイケ色はない。落ち着いたボーカル、全体を包むだけでは終わらないシンセ、さわやかな疾走、メロディアスなフレーズは十分魅力的ですが、あともうちょいイイところが欲しいかな。タイトル曲中盤とか聴かせどころなのにサッパリしすぎ。まぁそのアッサリ清涼感が魅力なのかもしれませんけど、コレは!! という光る部分があまり無いんですよね。

この作品ではシンフォらしい幻想性なんかは減じ、なにやらピコピコなリズムが目立つ、いかにも80年代ロック・ポップな浮ついた音になっている。バラード調の曲が多すぎてしっとりしすぎと思ったり。メロディ自体は悪くないしサウンドの質も向上して当時の感覚でオシャレになったと言えるのかもしれんが、同時に大切な何かを失ってしまった。そんな音です。とはいえダメダメな作品ではない。この軽〜いリズムのポンポコ感が奇妙な浮遊感を出していたりして面白いし、ただのバラードと思いきやアンビエントに展開してゆくすごくいい雰囲気の曲もあります。

スコットランド出身らしいKen Campbellのバンド

メロディ主導型のゆったりしたシンフォ。ボーカルのポップさも魅力になっている。

ギターレスのトリオの唯一のアルバム。紙ジャケのCDを買って、変な形に開く仕様のジャケットを見て、レコードの時代を知らない私はこんな変わったジャケもあるんだと目をパチクリさせたっけ。

ジャケからも想像できる通り、魔術的な雰囲気を出しながら気持よく疾走するサウンドで、キーボードがハープシコード中心というのが風変わりで面白い。ボーカルは気持ち悪い声だし、メロディにいかにもな妖しさは感じられるけど魔術的云々言っても妖しさレベルはいうほど高くはないんですね。でも魔術的妖しさを演出したエンタメ・ロックとして十分楽しめる。つーか聴きこむうちにすごく好きになりました笑。タイトル曲なんか長々と続くドラムソロがいい味出してる。ドラムソロは退屈と思っちゃうタチなのにこの曲の場合、儀式感を出すために上手く使われてると思う。4曲目の哀愁溢れる笛の音も好き。ボーナストラックでシングル曲が入ってますが快活なポップソングでアルバムとの落差に微笑んでしまう。こういうのも好きではある。

プログレでかつポップでハードな音を聴かせるバンド。

1曲目の「Silence Won't Steal」がちょっと

マルチプレイヤーSteven McCabeによる作品。

ややポップさもあるシンフォニック・ロックという感じで、少々頼りなくてバカっぽいノリやチープさの中から聴こえてくるメロディはシンフォ好きのツボを心得ている。クールさを出そうとしても洗練されていないこの感じ、いかにもマニア受けするバンドってところかな。個人的にはこれほど捨てがたい音楽もないと思っている。

ニューウェーブ風の軽い部分もありつつ、拙いながらもメロディに重きを置いたシンフォニック・ロックです。

いかにも不器用そうに弾くギターとかタマランですよ。どうしようもなくダサい部分と妙にカッコイイ部分があって、そのカッコイイ部分もダサさと紙一重という奇跡的なバランスを保っている。フュージョン風のオサレな感じを狙ってまるで似合わないことになってたりもするが微笑ましいしなにより爽やかなメロディが多くて良いアルバムだと思いますよ。

このアルバムではボーカルが参加しているんだけど、力量は……。特にポップな曲だとこの歌が足を引っ張ってダメダメなポップスにしか聴こえなかったり。でもキーボードによる装飾なんかはなかなかカッコイイんだよねー。40分もの大作もあり、聴いているとこれだけ胸に迫るメロディを書けるのにそれを伝えるのが下手っていう、もどかしい感じがもったいないと思えてならない。イギリスといえば新世代プログレ界のメジャーどころがたくさんいる故、こういうB級バンドは無視されがち。でもメロディ重視シンフォ派の人はこのバンドに是非注目してあげて。ホントに、愛おしいって思えるだろうから。

既にプログレが流行らなくなった時代に登場し、流行に流されないマニア達に愛でられたというバンド。

裸で騒いで逮捕され、SEX PISTOLSよりアナーキーなバンドを自称してみたり、ブライアン・ジョーンズがかつて使っていたメロトロンを重いからと真っ二つにしたりと、面白エピソードには事欠かない変な人たちだったらしい。煮え切らないYES風コーラスがあんまり面白くない……とか思ってると3曲目「Three Piece Suite」にガツンとやられます。気品あるピアノ、メロトロン、ハモンド! ボーカルは異様に気持ち悪い声も使うが、ここまでやりきられると癖になるかもなぁ。これは名曲やね。ずっと愛され続けついには来日公演まで実現してるんだから、秘められた魅力みたいのがあるのは違いない。

Chris Squireの妻だったNikki Squire要するバンド。以前は

序盤、80年代風のポップで爽やかな曲が続き、フ〜ンとか言いながらテキトーに聴いてたんだけど、いきなりYESっぽい曲が登場してちょっと喜んでしまった笑。ボーカルの感じがまんまYES。まぁ、劣化版という印象は免れないにせよ、悪く無い出来だと思う。序盤のポップ曲よりこっちのほうが断然イイよ!

スペースロックを生み出したという有名バンド。LSDなくとも音と光で幻覚を体験させる……そんなことをしていたらしい。イイナァ。

で、このアルバムで聞こえてくる音は、わりと明るめのロックンロールみたいな感じですかね。不気味な曲もあるんだけどあまり目立ってない。唯一 「Paranoia」 は声が不気味に唸ってたりして呪われそうな曲で一番好き。とにかくスペロと聞いて思い浮かぶ曲は少ないアルバムでした。朗々としたボーカルが好き。

『宇宙の探究』という邦題がつけられ、いわゆるスペースロックが出来上がったことを見せ付けてくれるアルバム。

1曲目から15分を超える大曲で、決して深遠というわけでなく勢いのいいロックにピヨピヨという効果音! ホントサイコーの曲。このイってる感じがスペロよのぉ……。力なさげなサックスや、ふにゃふにゃしたサイケ曲も良いです。ボーカルはなんか、前作に比べサイケ的に狂ってる感じがする。ボーナストラックで入ってたシングル曲 「Silver Machine」 がカッコヨサで言えば一番だったり。

なんやこのアルバムタイトル……と思うも、曲が流れ出したらもう止まらんぞってぐらい勢いがあって重厚な作品です。

重厚かつ突進系。ボーカルはなんだか爬虫類なイメージの声で苦手なんだけど、そこはスペースロックですから、レプティリアン型エイリアンが歌ってると思えば乙なもんですな (アホ)。アコースティックな曲も以前とはレベルが違う。耳に響く新鮮さが凄いのだ。名盤!

JETHRO TULLの中心人物の初のソロアルバム。

バンドでは元気にフルート吹きまくってるオジサンですが、ここではいかにも80年代なバブリーでゴージャスな音のロックポップやってます。でも曲自体は凄く地味なものが多いです。フルートもほとんど登場せず。個人的にはフーンで終わってしまう音楽ですが、ひとつだけイイところがあります。バンドでは嗄れた爺声で歌っていてそれが好きじゃないのですが、ここでは結構若いというか、イイ声で歌ってるんです。それが意外で良かった。

WALK INTO LIGHTとは全く違っていて、フォークといっていいんでしょうか、アコースティックな音楽になっています。フルートが本当にいいメロディを奏でていて、特に2曲目「The Little Flower Girl」なんて可憐すぎて泣きそうになる。この曲をピークに後は下り坂ってイメージなんですが、それでもいい曲が揃ってますよ! パソコンで見られるタイトル曲のプロモーションビデオなんかも入ってます。ちょうどWinパソコンを買った頃にこのアルバムも買ったもので、珍しくて見まくってた記憶があります笑。

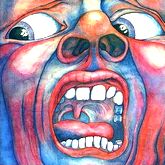

『クリムゾンキングの宮殿』という邦題で、これを聴かなきゃ始まらないって言われる有名盤ですな。プログレに興味ないうちの姉でさえキモいジャケって事で記憶しているくらいに強烈な印象を残すらしい。後追いプログレ者の私にとってはこのバンドに影響を受けた後の世代のバンドも等価にあったんで、リアルタイムの衝撃みたいのはサッパリではあるんだけど、純粋に良い作品だと思います。フルート曲の2曲目。メロトロン偏愛バンドのお手本の1つだろう3曲目。このふたつの曲が大変に素晴らしい。特に後者のメロディは絶望的かつ感動的。4曲目は序盤の気怠ーいサイケな歌モノと後半の瞑想的なパートがイイ。中盤がなければねぇ。1曲目と5曲目は有名曲だけどあんま好きじゃないな。このアルバムの中では時の試練に耐えられなかった古臭い曲だと思うのです……。

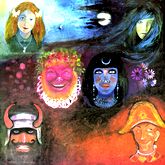

邦題は『ポセイドンのめざめ』(誤訳らしいが)。

前作と同じような曲が並ぶけど、どっちかというとこっちのほうが好きかな。2曲目はあまり好きなタイプの曲じゃないけどGreg Lakeのボーカルが最高ナリ。3曲目はフォーク曲で後半のフルートが効いていていい。ボーカルはGordon Haskellで、レイクに比べると著しく魅力薄。究極のメロトロン・ロックの4曲目は名曲すぎる。ジャジーピアノにおちゃらけボーカルが乗る6曲目もアルバムの雰囲気をぶち壊しかねない曲だけど不思議と良い。問題は大作の7曲目で、混沌さは出ているものの突拍子もないダサい展開でガックシ。

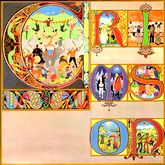

いろんなゲストを迎えたり、最初がサックスモノでなくなったりと変化が感じられるアルバム。1曲目はこのバンドで私が一番好きな曲です。メロトロンの使い方ここに極まれり! ギターの使い方なんかも痒いところに手が届く感じでもうサイコーです。後半ちょっとボーカルのリズム感が悪い感じだけど些細な事です。いや、これでGreg Lakeが歌ってたらなぁと思っちゃいますけど。フルートによる幻想曲の4曲目もいいなぁ。大作の5曲目も忘れられない感動を与えてくれます。

『LIZARD』も含め、あまり語られることのないアルバムという印象だったので、聞く前は駄作なのか? とドキドキしたけど全くの杞憂。

美しいピアノ、気品あるフルート、優しすぎるボーカル……導入部の深い音に感服。変態的にうねうねと絡まり合う管楽器や深淵なメロトロンによる憂えた世界の描き方がいい。絶望的に暗いのか、生命の誕生のように尊いのかよくわからない不思議な曲調のタイトル曲が一番の名曲かな。静的だけど、大きな感動を呼ぶ。そんな名盤だと思います。

フルート奏者もいる6人組。

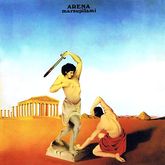

古代ローマを舞台とした作品だそうで、ジャケット通りの無骨な男臭さ、汗臭さが充満。勢い任せな部分が多くて、マイナー系ブリティッシュ・ロックはこれだから苦手だ……なんて思ったり。稀にフルートが美しく奏でたりしているが全体の脳筋っぷりをさしおいて耳を持っていかれるほどの魅力はないんだよなぁ。ジメジメに湿ったブルージーさみたいなのはあまりないのでそこはイイ。

えらく古めかしい音を出す5人組。

アルバム前半はいかにも昔のイギリスって感じの湿りつつノホホンとしたボーカル曲が多くて正直苦手。ちょっと洒落たジャズロック・ポップってとこか。カンタベリー系の音と言えなくもない。ピアノの使い方はイイね。聴きどころはアルバム後半。ジャジーかつコミカル、サイケかつテクニカル、アートロック調のオルガン大活躍。ノホホンさを残しつつ、緊張感ある演奏です。ってなわけで後半は何度も鑑賞するに耐える出来ですな。

このアルバムでは煮え切らないモヤモヤさは消え、開き直ったかのようにハキハキした音になった。それでいて、全体に落ち着きが出て要所でグッと盛り上がりを感じる事が出来るようになった。

特に1曲目の「I, Structure」、うらぶれたメロディが配されたジャズロックで素晴らしい。確実に1つレベルが上がっている事がこの曲からわかるってもんです。

Steve Hackettのバックを務めたことで知られるキーボード奏者。ハケット兄弟らもゲスト参加してます。

テーマは宇宙創生と終末だそうで、創世記の物語をSF的に展開した感じ。もう個人的にこういうテーマだけで嬉しくなりますねぇ、単純ですから。次々と情景が浮かんでくるイマジネーションあふれる作品。全体的にゆったりしていてロック色は薄い。出来事の当事者となるのではなく、傍観者として世界の行く末を見続ける、みたいな感じ (どうだか)。なにやらスピリチュアルで生命が誕生していくかのような壮大さのある2曲目「Dancing on the Waters」、ポップだが雰囲気壊さない美しさのある4曲目「Sophia's Song」あたりが特にお気に入り。

Martin Archer、frostlakeなどDISCUSというレーベルに蠢いてる人達によるバンドらしい。

アヴァンギャルドな音楽性で、メロディの良さなんてのとは無縁の神々しい空気の中から聞こえてくる曲群は全く退屈しないしむしろ圧倒されるぐらい素晴らしい。リュートかハープかが鳴り響き、儀式的なドラムにやたら威勢の良いストリングスが威圧感を与え調子はずれな声やシンセが纏わり付く 「Star Gathering」 の非現実感が凄い。ファンキーなジャズの 「Essential Light」 はこのアルバムの中では一番マトモな曲だけど、やっぱり後半はグニョグニョになる。アルバム全体で見ると決してブッ飛びすぎてはいないようにも思うんですけど、たまらなく刺激的なのです。

キーボード奏者のRory Ridley-Duffを中心にチチェスターで活動したらしいバンド (チチェスター工科大学で音楽を専攻したとか)。本作は彼等が250枚だけ作ったというアルバムで、CD化されるまでは結構レアな一品だったらしい。

インスト作で、ゆったりまったりな部分も多いけど、メロディが無理なくスイスイ進むので疾走感があるように思えて心地良い。タマラナイほどファンタジックな音色満載ですっかり気に入りました! 単音のシンセがやけにチープなのだけ残念。

ところでRoryって人、サイト見るに随分立派な方のようです笑。

TANGERINE DREAMにモロに影響を受けたサウンドを聴かせるグループ。

この時点でもう出来上がっていると思えるくらい素晴らしいシンセミュージック。幽玄に景色を描いていたかと思えば危機を煽るような旋律も聞こえ物語性を感じさせる。時折唸りを上げるロック色醸すギターの異物感がカッコイイ。20分を超える曲が4つ (内1つは40分越え!) もある2枚組大作なれど飽きずに聞き通せます。

1970年代のベルリンのバンドが好きなら、とか、

2枚組で、1枚目はTANGERINE DREAMを強く思わせる冷たいだけではない輝きのある音。2枚目はKLAUS SCHULZE寄りというか、荒涼とした音が多い感じ。どちらもシンセ一辺倒でなくギターが効果的で印象深いものになっています。マット・ハワース (Matt Howarth) によるコミックが付いてまして、核戦争後の寒冷化した地球でもすくすく育つジャケットにも描かれた謎の植物の正体は…!みたいなSFストーリーで、カラフルな絵も相まって面白かったです笑。これを読みつつ夢想に耽ることのできる名品ですね。オススメ。

細かく躍動するキーボードが大変いい。スペーシーな音色も目立つし、メロディなんて関係あるかと言わんばかりに暴走する場面でもほんのり気品がある。コロコロ表情変えつつ幽玄雄大な3曲目「Grand Canyon」、感動的なまでに盛り上がるラスト曲「Credo」、この二つは名曲! 特に後者のやや暗いところからテクニカルに疾走るところのジェットコースター感覚はたまらないなぁ。当時のイギリスでは珍しいくらい真っ当なキーボードシンフォ。名品であります! 音楽を伝えていないジャケとかドワーフ声のボーカル曲はいらんケドなぁ。

レスター出身だというバンド。

どこで刷り込まれたのか、サイケデリックなバンドだと思って聞き始めれば、1曲目はヘヴィめのギターがだら〜んと鳴らされやっぱそういうバンドなのねと思うもいきなりシンフォニック・ロックなキーボードが聞こえてきて驚く。その後も歌声含めサイケというよりはイマドキのシンフォな要素が強いように思う。ギターだけはサイケというか、レトロなソロを弾きまくってて、でもシンフォとサイケが上手く融合してはいないしナンジャコリャって感じ。この変さを新鮮だと思って面白がることが出来ればよかったんですが、耳を引いた曲はありませんでした。

ニューキャッスル出身だという4人組バンド。

ズルズルのギターにレトロなロック調のボーカルが乗るサウンド。ドゥームというか、サイケというか、不気味なアンビエントというか……とにかく暗黒な音。ただ、ドゥーミーだけどドゥームメタルという程ヘヴィじゃないんで聴きやすくもあるかも。タイトル通りの古代のエイリアン寺院の儀式というのがどういうモノだったのか妄想してしまうに十分ではある笑。

1987年に結成されたバンド。

いきなりのだる〜いギターリフがあまり魅力的でなく嫌な予感がよぎるも、その後は柔らかなキーボードとボーカルを中心に凝った展開を聴かせてくれる。シンフォニックかつポップというよくある形も結構面白い展開を見せてくれるので悪く無いです。でもまぁ、マイナー止まりなのも仕方ないレベルかなぁ。

初期には高度なクラシカル・ロックで名の知れた彼らもこの時期になるとだいぶ音楽性が異なっています。大仰なクラシカルさは鳴りを潜め、デジタルなピコピコ音が支配した如何にも80年代の音です。でも全然ポップじゃなくて、変な音(笑)。問題はかつての魅力を失い新たな魅力も見えないことだな。無駄に大作志向だけど盛り上がらない曲ばかりで実にキビシイ。曲の半分がプリミティブなリズムとブツブツ言う声で埋まってたり……。その後に訪れるアンビエントな展開が唯一の聴き所かねぇ。

リーダーのGlen Sweeneyによるパーカッションとその他メンバーによるアコースティック楽器という風変わりな編成で、民族音楽や中世音楽をサイケデリックに仕立て上げたバンドとして有名だったそうな。これは2作目で、『天と地、火と水』という邦題が付いている。

全編鳴り響く靄のかかったような独特の音色のパーカッションが恐ろしいほどヒプノティックでして、寝ているのか覚醒しているのかよくわからない状態に陥り、精神世界の遊歴を楽しめる逸品となっています。これでもバンドの他の作品に比べるとコンセプトがハッキリわかりやすいので聴きやすかったりします。バンドは録音中、常にヘンナモノをキメていて、プロデューサーやエンジニアに不審がられていたそう。スゴい……のか?

ブリストル出身のMatt Elliottなるミュージシャンによるプロジェクト。

チャカチャカと細かい打ち込みドラム (ドラムンベース) にアトモスフェリックな音や女性の奇声などが乗る不気味だが美しいサウンド。現代的で機械的な音だが耳にキンキン響くことはなく、少しくすんだ音。荘厳と感じる部分さえある。こんなに変な音楽なのに聴きやすいと思えるのはこの辺が理由でしょう。5曲目の「Lost」は哀しみを湛えた大曲でお気に入りです。ラストの「Goddamnit You've Got To Be Kind 」は天へ召される時のBGMみたいな (?) 安らぎ溢れる曲で、非現実的な美しさがある。この曲もいいな。アルバム全体、絶妙ともいえるノイズが入っており、適度なノイズは人を優しくする、そんなことを考えてしまう作品でした。